iLive作为新一代的实时视频传输体系,凭借着其领先的技术内核,以及持续而专注的研发投入,其技术优势对比WebRTC正逐年拉大。iLive逐步显现出其在低延时、高质量音视频传输领域的强大能力。

iLive的技术突破与创新

iLive体系凭借领先的内核技术,并结合专家系统及深度学习,在多个技术环节取得了突破。iLive通过构建多智能体系统(MAS),实现了对视频传输过程中的自适应动态调节,目标是全面提升用户体验质量(QoE)。其中,iLive的多项创新技术尤为值得关注:

- ✓ 低延时下面向QoE的编码控制方法

- ✓ 低延时音视频MP传输方法

- ✓ RAN信道信源联合工作方法

- ✓ 端云结合的自适应播放控制方法

- ✓ 基于内容理解的实时传输协议PTCP

- ✓ 面向音视频传输的内核性能优化

- ✓ 高并发的实时音视频流处理方法

通过这些创新技术,iLive有效降低了视频传输中的延迟,保证了高质量的音视频效果,即便是在高并发环境下,也能确保稳定性和流畅性。

WebRTC的局限性逐渐显现

WebRTC作为当前主流的实时视频通信技术,尽管得到了广泛应用,但在面对高要求的工业、应急等应用场景时,其局限性愈发明显。WebRTC起源于Google公司的开源项目,但其技术架构和算法模型相对较为简单,缺乏对复杂信道和组网环境的支持。以下是WebRTC的主要缺陷:

- ✓ 缺乏整体建模和有效的质量评估方法

- ✓ 无法支持复合信道的传输

- ✓ 缺乏对复杂组网的适应性

- ✓ 在高并发与低延时场景下的表现不稳定

此外,基于WebRTC及其衍生方案构建的商业系统,往往在同时满足稳定性和低延时的需求上难以取得平衡。这主要是因为WebRTC技术体系在设计初期,更多侧重于满足一般消费者通信的需求,未能充分考虑到高并发、高可靠性以及低延时等工业级应用场景中的特殊要求。因此,当WebRTC被应用于如工业控制、应急响应、远程医疗等需要极高实时性和稳定性的视频通信场景时,常常面临低码率和高延时之间的两难抉择。这使得其难以保证在复杂环境下的高效运作,导致视频质量下降或服务中断等问题,严重影响了其在关键行业中的应用效果。

与此同时,随着全球技术竞争的加剧,WebRTC在某些行业和地区还面临着“卡脖子”风险。由于WebRTC是一项开源技术,尽管它为开发者提供了广泛的应用机会,但在某些特定行业和地区的安全策略下,WebRTC的使用可能受到限制,甚至被禁用。此外,WebRTC的开源性质使其存在一定的安全隐患,尤其是在涉及敏感信息和数据的场景下,无法保证其原生安全性,容易成为潜在的攻击目标。更为严峻的是,WebRTC可能会因为全球局势的变化而转向闭源,或者出现闭源分支,进一步加剧了其在未来应用中的不确定性。这种潜在的技术脱钩和安全风险,使得基于WebRTC的商业系统在面向特定领域时面临着更多的挑战,给长期的稳定发展带来了隐忧。

iLive与WebRTC测试对比分析

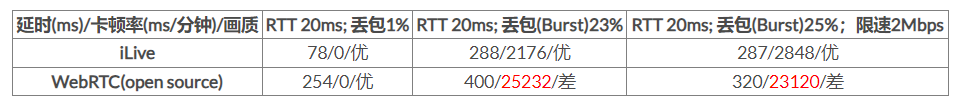

根据对iLive与WebRTC的近期实际测试数据分析,iLive在多种网络条件下的表现均明显优于WebRTC,特别是在面对丢包率较高的环境下,其抗卡顿能力和画质表现尤为突出。而这一优势可以看出正逐年增大。以下是本次测试结果的对比:

从上述对比表中可以看出,在相同的网络环境下,iLive能够保持较低的延时、卡顿率和较高的画质表现,而WebRTC在面对较高丢包率和限速条件下,表现出明显的质量下降和卡顿问题。

展望未来

iLive的技术优势将为多个关键行业和应用场景带来革命性的改变。无论是在工业、医疗、应急、公共安全,还是娱乐、教育、智慧城市等领域,iLive都将为用户提供更加高效、稳定的实时通信解决方案。随着技术的进一步优化和推广,iLive的应用潜力将持续扩大,为各行各业的数字化转型和发展提供强大动力。

- 工业互联网与智能制造 随着工业4.0和智能制造的不断推进,工厂车间、自动化生产线和远程设备控制对实时视频监控和数据传输的需求越来越高。iLive的低延时和高并发能力可以支持制造业在生产过程中实现精准的远程监控和设备管理,确保生产线在高效率下保持稳定运行。通过iLive,工厂可以实时捕捉生产过程中的任何异常状况,并立即做出响应,避免重大损失,提升生产质量和效率。

-

应急指挥与公共安全

在突发公共安全事件或自然灾害发生时,iLive能够支持应急指挥中心快速调度现场的实时音视频数据,帮助指挥人员实时掌握现场动态并做出迅速反应。iLive的抗丢包能力和在复杂网络环境下的出色表现,使其能够在灾害或事故发生时保持稳定的通信质量,保障救援人员和指挥系统之间的高效沟通。这对于提高救援效率、减少损失、保障人员安全具有重要意义。

-

远程医疗与健康监控

远程医疗是未来医疗行业的重要趋势之一,而实时视频传输技术是远程医疗的核心技术之一。iLive凭借其超低延时、高质量的音视频传输能力,可以在医生与患者之间提供稳定、无延迟的沟通渠道。无论是远程会诊、手术指导,还是健康监控、康复指导,iLive都能确保医疗人员能够实时获取到高清、流畅的视频信息,做出准确的判断和干预,提升医疗服务的质量。

-

车路协同

随着车路协同体系的建设,实时视频传输在道路监控、车队管理和无人驾驶车辆控制中扮演着至关重要的角色。iLive可以为这些场景提供低延时、高并发的实时视频传输服务,确保系统能够及时获取道路状况、车流信息等重要数据,提升交通管理的效率,保障无人驾驶车辆的安全性和运行可靠性。

-

在线教育与虚拟现实(VR/AR)

iLive的超低延时和高清音视频传输能力,在在线教育和虚拟现实等领域也有广泛的应用潜力。在在线教育中,iLive可以为教师和学生提供更加流畅的互动体验,消除网络延迟对课程效果的影响,使远程教学更接近于面对面的学习环境。在虚拟现实和增强现实场景中,iLive可以提供实时高质量的视觉数据传输,让用户能够更加沉浸式地参与虚拟世界,推动VR/AR技术的进一步发展。

-

娱乐直播与电子竞技

在娱乐直播和电子竞技领域,实时性和互动性是用户体验的关键。iLive的技术优势能够确保观众在观看直播或参与电子竞技时,体验到高清流畅的画面和极低的延迟,使得互动更加即时和真实。这将大大提升娱乐和电竞直播的质量,为平台吸引更多用户和观众。

-

智慧城市与城市管理

未来的智慧城市中,视频监控和数据采集将是城市管理的核心组成部分。iLive能够帮助政府和管理部门实时监控城市的关键基础设施,如交通、能源、水务等,及时发现问题并采取有效措施。通过iLive的低延时、稳定视频传输能力,城市管理者可以更加精准地调度资源,提高城市运行的智能化水平和效率。

总结

iLive作为新一代的实时视频传输技术,凭借其技术创新和优势,正在逐步拉大与WebRTC的差距。未来,随着iLive的持续研发和优化,其应用前景将更加广阔。